INDONESIA tidak mak bedhunduk lahir begitu saja pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Jauh sebelum dilahirkan melalui prosedur berdarah-darah yang dilanjutkan dengan sayatan luka sejarah di sana-sini, nama Ibu Pertiwi nan elok cantik jelita—yang oleh Mahapatih Gajah Mada dinamai Nusantara—itu oleh orang asing dari Eropa disebut sebagai Indunesia, Malayunesia, dan kemudian Oost Indie, baru setelah itu menjadi Indonesia.

Dalam ‘asuhan’ orang asing itu, Ibu Pertiwi melewati penderitaan pada rentang waktu ratusan tahun dan dalam rentang ruang lebih dari 5000 km. Yang katanya membangun, ternyata sejatinya mengeksploitasi, menyiksa, dan memperkosa. Di bawah tekanan orang asing itu pula, Ibu Pertiwi secara sembunyi-sembuyi menjalani proses perkenalan dan pertunangan sejak era Kebangkitan Nasional 1908 serta momentum resepsi penyatuan pernikahan pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Sebagai sebuah peristiwa kelahiran, proklamasi kemerdekaan memang menjadi momentum suka cita. Namun itu bukan dongeng bahagia di ujung cerita dari ruang besar baru bernama Republik Indonesia, ia justru menjadi titik awal dari rakaat panjang proses Maharddhika—muasal kosakata merdeka dari bahasa Sansekerta yang artinya ‘kaya’, ‘kuat’, dan ‘sejahtera’. Meskipun KBBI kemudian mangartikan merdeka agak berbeda sebagai ‘bebas’, ‘tidak terikat’, ‘tidak bergantung pada pihak lain’, atau ‘berdiri sendiri’, prinsipnya sama, berdaulat atas nasibnya sendiri, memiliki ruang yang leluasa untuk menentukan cita-cita kemajuannya sendiri.

Pertanyaanya, apakah itu benar-benar terjadi?

Jika kita jujur, waktu delapan dasawarsa kemaharddhikaan yang sudah dilewati memang memberikan ruang kemerdekaan yang luar biasa luas untuk mempercepat proses pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, dan ujungnya meningkatkan kesejahteraan. Meskipun sayangnya, semua itu tidak persis plek-ketiplek seperti yang diamatkan konstitusi, yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tidak pula persis sesuai dengan tujuan proklamasi untuk melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ruang luas kemerdekaan itu masih dinikmati oleh segelitir elit yang memiliki privilese ekonomi, politik, dan sosial, bahkan keagamaan. Mayoritas rakyat masih hidup di ruang-ruang sempit kemelaratan, kebodohan, dan ketertindasan yang tak kunjung menemukan pilihan-pilihan hidup yang mereka bayangkan sebagai sejahtera. Hari ini, ratusan juta rakyat masih terjerat hutang, bergumul dengan pinjol dan judol, sementara para elit, bahkan yang tersandung korupsi justru merayakan kebebasan melalui proses peradilan yang ternyata tidak adil.

Ironi ruang kemerdekaan ini harus kita renungkan dengan amat serius!

Di satu sisi, ritual kemerdekaan yang nampak sebagai dekorasi simbolik dengan upacara bendera, pidato kenegaraan, lomba panjat pinang, makan kerupuk, dan balap karung tetap kita syukuri. Namun di sisi lain, esensi kemerdekaan—yang oleh Cak Nun dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami batasan-batasan—nampaknya jauh lebih layak kita diskusikan, upayakan, dan manifestasikan dalam semua sendi ke-Indonesian yang sedang kita bangun bersama.

Bukankah Pancasila adalah sari pati dari ijtihad para pendiri bangsa untuk memahami batasan-batasan itu? Batasan-batasan universal yang bisa diacu siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Jika hingga usia 80 tahun kemelaratan masih menjadi kelaziman, pasti ada yang keliru dalam memahami dan mengamalkan Pancasila. Sebagai kumpulan manusia yang memiliki kekhasan spiritual—bahkan menasbihkan spiritualitas menjadi sila pertama Pancasila—Indonesia secara kolektif sangat meyakini batasan-batasan baik dan buruk, serta keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Keseimbangan ini dijaga melalui berbagai wirid dan tirakat yang telah diwariskan turun-temurun.

Secara logis, naskah-naskah wirid dan tirakat yang kita miliki bisa menjadi jalan untuk memahami kerangka logis serta relevansinya terhadap metodologi pemberadaban kolektif. Namun celakanya, warisan luhur ini sering kali hanya dijadikan artefak museum, atau bahkan diklenik-klenikkan. Alih-alih diteliti, direnungkan, dan diamalkan secara serius, ia terpinggirkan dari ruang-ruang publik dan pendidikan formal.

Padahal, jika kita serius menggali maknanya, naskah-naskah tersebut bisa menjadi jembatan antara spiritualitas dan pembangunan peradaban. Ambillah contoh ajakakan Cak Nun untuk mentadaburi Surat Al-Fathihah sebagai kerangka metodologis untuk mendekonstruksi kurikulum pendidikan nasional kiranya layak untuk ditelatenidan digalakkan bersama. Gagasan lain Cak Nun tentang Indonesia Bagian Dari Desa Saya—bukan sebaliknya—nampaknya juga menjadi semakin relevan untuk direnungkan. Kita perlu membuka lagi khazanah seperti “Desa mawa cara negara mawa tata“yang menjelaskan karakter desa-kota, dhewe-liyan, benar-salah, dan sebagainya secara gamblang.

Namun, di balik semua ini, ada satu kesadaran mendasar yang sering kita abaikan: bahwa manusia, sejak awal penciptaannya, bukan diturunkan ke bumi untuk menikmati kemerdekaan tanpa batas. Kita lupa bahwa sejatinya Adam dan Hawa, kakek-nenek moyang manusia, diturunkan menjadi khalifah dimuka bumi untuk menjalani hukuman setelah mereka terlena oleh kenikmatan surga. . Manusia hanya diciptakan untuk menghamba dan mengabdi tanpa batas. Justru dalam ruang pengabdian yang sempit itulah—jika kita serius—lahir keberanian sejati: keberanian untuk tidak bergantung pada siapa pun, kecuali kepada-Nya yang Maha Maharddhika. Dari kemandirian spiritual inilah, seharusnya tumbuh kemandirian sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa fondasi ini, segala pembangunan, sehebat apa pun, akan tetap rapuh. Maka, jika kemelaratan masih menjadi kelaziman di usia 80 kemerdekaan, bukan hanya sistem yang gagal—tapi pemahaman kita terhadap hakikat manusia dan peradaban yang harus dipertanyakan kembali.

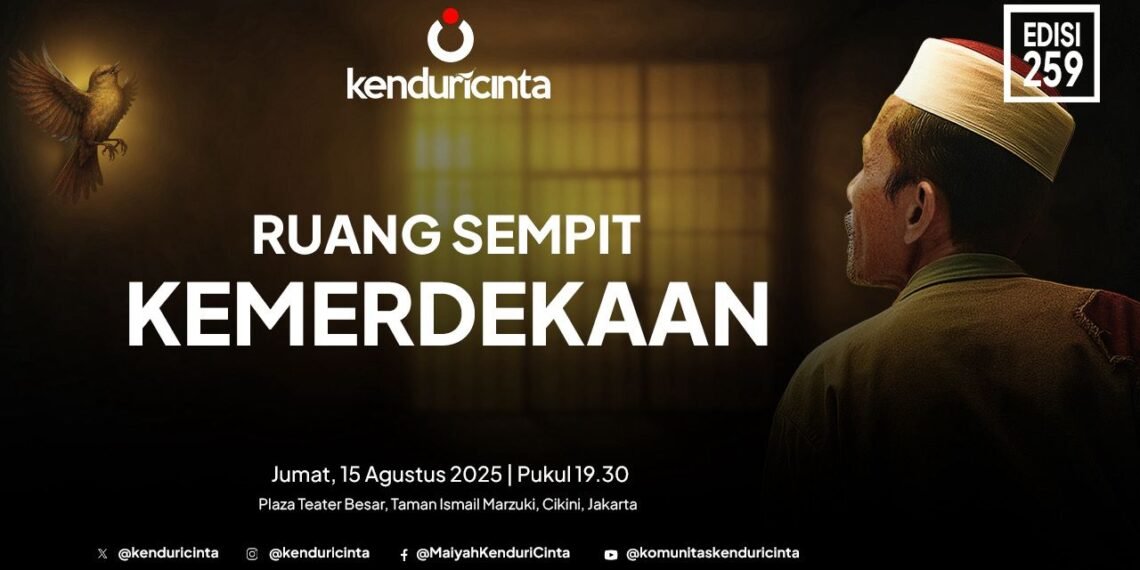

Desain Poster dan Gambar Ilustrasi: Redaksi KC / Alfa