Who Wants to be a Mediocre? You mean a millionaire, right?

Kita tuh dari kecil udah dibiasain denger kata-kata kayak: “Harus jadi yang terbaik ya!” atau “Kamu pasti bisa lebih dari ini.” Kedengarannya sih motivasional, tapi lama-lama bikin mindset kita ke-setting kalau jadi “biasa-biasa aja” itu semacam aib.

Padahal kalau dipikir-pikir, emang semua orang harus jadi luar biasa?

Nggak.

Dan faktanya: kebanyakan dari kita memang nggak akan jadi luar biasa.

Wait, sebelum kamu ngegas. Bukan karena kita nggak cukup pintar, nggak kerja keras, atau kurang usaha. Tapi simply karena… statistik.

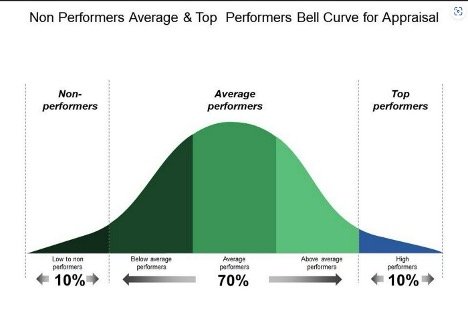

Kamu pernah denger istilah Bell Curve kan? Itu lho, grafik yang bentuknya kayak lonceng. Biasanya dipake buat jelasin sebaran kemampuan, performa, atau hasil belajar. Di situ, cuma sebagian kecil orang yang ada di ujung kiri (yang struggle banget) dan ujung kanan (yang super jago).

Tapi mayoritas orang? Ada di tengah-tengah. Di zona rata-rata.

Di dunia yang bising ini, yang disorot itu selalu yang ekstrem. Yang luar biasa sukses, atau luar biasa gagal. Yang paling cantik, paling kaya, paling inspiratif. Padahal, kebanyakan dari kita… ya biasa. Tapi karena yang kita lihat tiap hari cuma yang ekstrem, kita jadi mikir, “Kok gue nggak sehebat mereka ya?” Padahal, semua orang sebenarnya tahu, deep down, kalau dunia ini isinya ya orang-orang rata-rata. Tapi kita jarang ngomongin itu. Dan akibatnya, kita hidup dalam bayangan ekspektasi palsu: semua orang bisa (atau harus) jadi luar biasa.

Coba bayangin. Tahun 2025 ini, penduduk dunia tuh udah lebih dari 8 miliar orang. Nah sekarang kita hitung-hitungan dikit ya:

- Penerima Nobel Prize: Sepanjang sejarah, hanya sekitar 1.000 orang yang pernah menerima penghargaan ini. Jika dibandingkan dengan populasi dunia saat ini yang mencapai lebih dari 8 miliar orang, itu berarti kurang dari 0,00001%.

- CEO Fortune 500: Hanya ada 500 posisi dalam daftar tersebut setiap tahunnya. Bahkan posisi ini pun sifatnya dinamis, selalu berubah, dan jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah total pengusaha dan profesional di dunia.

- Forbes 30 Under 30: Setiap tahun, hanya sekitar 600 orang (dari berbagai kategori) yang masuk daftar ini. Itu hanya sebagian kecil dari jutaan anak muda yang juga punya prestasi atau potensi tapi tidak terekspos.

Dan.. Kalau kamu bandingin itu sama 8 miliar manusia… rasio mereka tuh kecil banget. Artinya? Yang luar biasa itu sedikit, dan mayoritas manusia ya hidup sebagai… orang biasa.

Yes, that’s us. Medioker.

Dan itu bukan kutukan. Itu realita.

Tapi kenapa sih, kata “medioker” kedengerannya kayak penghinaan?

Karena kita tumbuh di dunia yang hobi banget kasih spotlight ke yang “paling-paling.”

Yang paling kaya, paling cantik, paling jenius, paling sukses — pokoknya yang paling.

Media sosial makin nyiram bensin ke api itu: kita ngeliat pencapaian orang terus-menerus, sampai lupa kalau itu cuma highlight reel, bukan kenyataan utuh.

Makanya pas kita scroll dan ngerasa hidup kita cuma gitu-gitu aja, langsung insecure. Padahal bisa jadi, apa yang kita punya tuh udah cukup banget.

Ini penting banget buat dipahami:

Kalau lo ngejar mediokritas sebagai tujuan, mungkin itu agak nyebelin. Tapi kalau mediokritas adalah hasil alami dari proses yang lo jalanin, itu bukan sesuatu yang salah.

Justru sehat. Justru realistis.

Banyak orang takut menerima kenyataan bahwa mereka biasa-biasa saja, karena mereka percaya kalau mereka mengakui itu, mereka nggak akan pernah mencapai apa-apa, nggak akan berkembang, dan hidup mereka jadi nggak berarti. Padahal, begitu kita percaya bahwa hidup hanya layak dijalani kalau kita benar-benar luar biasa dan terkenal, maka kita juga secara tidak langsung sedang menganggap sebagian besar manusia itu nggak berguna. Itu salah kaprah.

Tapi kekhawatiran orang soal mediokritas lebih sering bersifat praktis: mereka khawatir, ‘Kalau gue terima kenyataan bahwa gue biasa aja, nanti gue nggak akan pernah capai hal besar. Gue jadi nggak punya motivasi buat berkembang. Gimana kalau sebenarnya gue salah satu dari sedikit orang yang luar biasa?’

Ini juga pemahaman yang keliru. Orang-orang yang jadi luar biasa di bidangnya justru bukan karena mereka percaya mereka spesial. Justru sebaliknya. Mereka terobsesi untuk berkembang karena mereka merasa belum cukup baik. Karena mereka sadar betul bahwa mereka medioker. Bahwa mereka biasa-biasa aja. Mereka yakin mereka bisa jauh lebih baik.

Inilah ironi besar dari ambisi: kalau lo pengen jadi yang paling pintar dan sukses, lo akan selalu merasa gagal. Kalau lo pengen jadi yang paling dicintai dan populer, lo akan selalu merasa kesepian. Kalau lo pengen jadi paling berkuasa dan dikagumi, lo akan selalu merasa lemah.

Semua pesan yang bilang “setiap orang bisa luar biasa dan mencapai kehebatan” itu, ya sebenarnya cuma buat muasin ego lo. Dibuat supaya lo ngerasa lebih baik beberapa menit, supaya lo kuat kerja seminggu lagi tanpa ngerasa hidup lo sia-sia. Kayak junk food: enak dimakan, tapi cuma bikin lo kembung dan nggak sehat.

Sayangnya, nggak banyak orang yang ngerti ini. Lebih sedikit lagi yang benar-benar nerima.

Soalnya, masalah mulai muncul—masalah serius, yang bikin orang mikir, “Ngapain sih gue hidup kalau nggak bisa jadi luar biasa?”

Masalah ini muncul waktu kita berekspektasi bakal jadi spesial. Atau lebih parah: waktu kita ngerasa berhak untuk jadi luar biasa.

Padahal… kenyataannya nggak kayak gitu. Nggak realistis, dan kemungkinan besar nggak akan kejadian.

Buat setiap Michael Jordan atau Kobe Bryant yang meledak di NBA, ada puluhan juta orang lain yang cuma main basket sore di lapangan komplek dan… kalah.

Buat setiap Messi dan Ronaldo, ada jutaan fans bola yang jagonya cuma keliatan di foto pas main Mini Soccer atau futsal dan skill-nya… gaada.

Buat setiap Picasso atau Da Vinci, ada miliaran manusia yang pernah gambar asal-asalan pakai cat air dan… yaudah gitu doang.

Dan mungkin…

buat setiap Cak Nun, yang bisa nulis esai penuh makna dan apa yang diomongin penuh kedalaman spiritual, ada ribuan bahkan ratusan ribu jamaah Maiyah—yang ikut diskusi, ikut merenung, ikut pengajian—dan juga pengen nulis.

Tapi kenyataannya: banyak yang nulisnya ya gitu-gitu aja.

Esainya muter, kalimatnya ruwet, idenya bingung mau dibawa ke mana.

Bukan karena mereka nggak niat. Tapi emang skill dan kualitas tulisan kayak Cak Nun itu hasil dari puluhan tahun mikir, nulis, ngalamin hidup, dan ngelatih sensitivitas rasa.

Setelah kita tahu bahwa sebagian besar dari kita hidup di tengah-tengah kurva—alias bukan yang paling hebat juga bukan yang paling buruk—pertanyaan berikutnya adalah: kenapa bisa begitu?

Apakah semua orang di tengah itu malas? Kurang ambisius? Nggak cukup bakat?

Nggak juga.

Justru itu terjadi karena kebanyakan udah nerima kalo kita ada di tengah ini sadar bahwa: hidup itu selalu trade off.

Lo pengen sukses besar? Bisa. Tapi siap nggak ngorbanin waktu, energi, kesehatan mental, bahkan relasi personal lo buat ngejar itu semua?

Lo pengen jadi orang yang super produktif, perform-nya luar biasa, target selalu tercapai? Boleh. Tapi jangan kaget kalau weekend lo bakal kepotong kerjaan, atau jam tidur lo makin sempit.

Lo pengen viral, di-notice, jadi inspirasi semua orang? Siap juga nggak terima kritik netizen tiap hari dan terus-menerus jaga citra?

Sering kali, kita ngeliat orang-orang hebat di luar sana dan langsung mikir, “Gue juga pengen kayak dia.” Tapi kita lupa nanya satu hal penting:

“Gue siap nggak bayar harga yang sama?”

Jawabannya beda-beda buat tiap orang.

Bukan karena satu lebih baik dari yang lain, tapi karena setiap orang punya prioritas dan kapasitas yang beda. Itulah kenapa, nggak semua orang ngejar hal yang sama—dan itu wajar banget.

Dan jangan lupa juga:

Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi faktanya, kebanyakan dari kita ya… biasa aja dalam kebanyakan hal. Bahkan kalau lo jago banget di satu bidang—entah itu matematika, main alat musik, atau jualan online—besar kemungkinan lo biasa aja (atau malah di bawah rata-rata) di bidang lain. Emang gitu cara kerja hidup.

Kalau lo pengen bener-bener jago di satu hal, lo harus habisin waktu dan tenaga di sana. Karena waktu dan tenaga kita terbatas, ya wajar banget kalau kita cuma bisa unggul di satu-dua hal doang—itu pun kalau bisa.

Sisanya? Ya rata-rata. Kayak orang-orang lain juga.

Dan gini ya:

Jadi medioker bukan berarti lo males atau gak punya mimpi.

Bisa aja lo kerja keras tiap hari, mikirin masa depan, berjuang buat keluarga—cuma emang nggak masuk berita, nggak viral, dan nggak semua orang tahu.

Tapi bukan berarti itu nggak berarti.

In fact, dunia ini mostly jalan karena orang-orang kayak kita.

Yang kerja dari pagi sampai sore.

Yang ngajarin anak-anak di sekolah biasa.

Yang nyetir ojol buat bantu ekonomi rumah.

Yang jadi admin, tukang listrik, teknisi, staf gudang, bidan desa, programmer biasa, dan ratusan profesi lainnya yang nggak masuk headline — tapi justru bikin roda kehidupan terus muter.

Kita-kita ini kayak Emyu lah, kalo tanpa tim-tim medioker kayak Emyu, City atau Liverpool gak bakal bisa juara lah.

Not everyone is meant to be exceptional, and that’s okay.

Karena kalau semua orang jadi luar biasa, justru definisi luar biasa itu sendiri jadi nggak relevan, kan?’

Mungkin kita nggak akan pernah masuk Forbes 30 under 30. Mungkin tulisan kita nggak akan dibaca jutaan orang. Mungkin hidup kita nggak akan masuk buku sejarah. Tapi kalau kita bisa hidup jujur, cukup, tenang, dan tetap berguna—bukankah itu juga bentuk dari keberhasilan? Jadi, siapa yang mau jadi medioker? Mungkin bukan kita secara sadar. Tapi kalau kita sampai di sana karena pilihan yang penuh kesadaran, karena tahu apa yang penting, dan karena kita pengen hidup yang damai—maka mediokritas bukan kutukan. Itu justru tanda bahwa kita udah ngerti: nggak semua hal harus dikejar. Di dunia yang sibuk banget pengen jadi “yang paling”, mungkin yang paling waras justru yang berani bilang:

“Kayaknya gue cukup segini, dan gue bahagia kok.”

Jadi, daripada terus kejar jadi yang paling hebat versi dunia, gimana kalau kita mulai berdamai dengan posisi kita di tengah kurva?

Instead of asking, “How can I be the best?”, maybe start asking, “How can I be useful, kind, and consistent with what I have?”

Cause being average doesn’t mean you’re forgettable.It means you’re part of the majority that keeps this world running.

Kalau lo bisa hidup dengan jujur, cukup, dan tetap jadi orang baik—di tengah dunia yang chaotic kayak sekarang—itu udah lebih dari sekadar “medioker”.