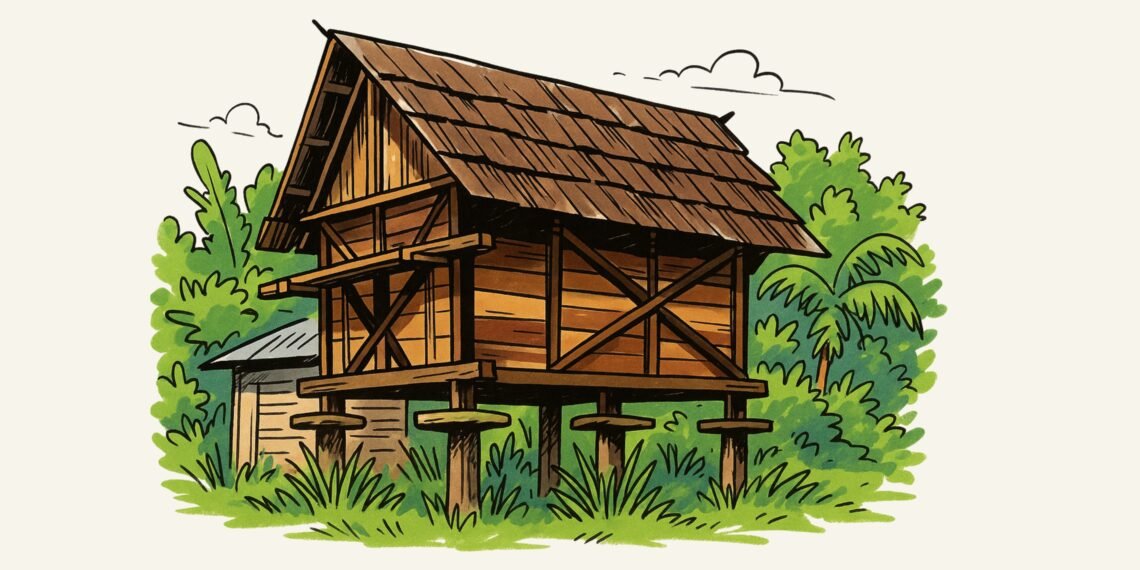

PAGI ITU, di sebuah kampung kecil di lereng Gunung Sumbing, seorang anak perempuan duduk bersila di beranda rumah panggung. Kain batik menutupi lututnya, dan di pangkuannya tergolek seikat jagung muda. Tangannya cekatan memetik rambut-rambut halus dari tongkolnya sambil sesekali mendengarkan suara nenek yang duduk tak jauh darinya, berkisah tentang Nyai Roro Kidul dan perjanjian leluhur di dasar laut. Di sudut dapur, kayu-kayu terbakar perlahan, menyisakan aroma asap yang membaur dengan embun pagi. Bagi anak itu, cerita nenek bukan sekadar hiburan. Ia adalah ilmu dan peta dunia.

Di tempat seperti itulah aku belajar bahwa pengetahuan tidak selalu lahir dari buku teks, tetapi juga dari tubuh yang merawat, suara yang menutur, dan dari laku yang diwariskan turun-temurun. Di sanalah aku mulai menyadari bahwa pendidikan tidak dimulai di sekolah. Ilmu tidak harus datang dari bangku universitas.

Namun, dunia modern telah menyempitkan ruang semacam itu. Pendidikan formal didesain untuk mengejar capaian, bukan untuk memahami. Sastra dan dongeng digeser ke pinggir, dianggap sekadar pelengkap dari pelajaran yang “serius” seperti sains dan matematika. Kita membangun sistem yang hanya mengakui yang dapat diukur dan tak sadar mengabaikan empati serta imajinasi. Padahal, justru dari cerita-cerita rakyat itulah aku belajar memahami geometri, mengenali pola, dan mengaitkan sebab-akibat. Cerita membuatku melampaui disleksia—menemukan jalan masuk ke dunia abstrak lewat bahasa hati.

Di tengah krisis makna dan arah, sastra hadir sebagai ruang perlawanan diam. Ia melawan dengan kelembutan. Ia membuka ruang intersubjektivitas dan menyambungkan pengalaman manusia dari berbagai latar belakang. Sastra menjadi ruang di mana yang tertindas bersuara dan yang mendominasi dipaksa untuk mendengar. Ia mengajak pembaca berjalan dalam sepatu orang lain, mencicipi luka yang bukan miliknya, dan dari sanalah empati dilahirkan.

Di ruang akademik, pengetahuan lokal masih sering diremehkan. Filosofi kosmologis orang Sunda, praktik sasi di Maluku, hingga pengetahuan tentang panen madu di Sumbawa, semua dianggap “kearifan lokal”—label halus yang sering kali berarti: bukan ilmu.

Padahal, di balik istilah itu tersembunyi sistem pengetahuan yang kompleks, teruji lintas generasi, dan sangat kontekstual terhadap lingkungan sosial-ekologis tempatnya tumbuh. Tri Tangtu di Buana dalam kosmologi Sunda, misalnya, bukan sekadar mitos kosmik, melainkan kerangka etis-spiritual yang mengatur relasi manusia dengan alam dan sesama. Praktik Sasi di Maluku adalah bentuk hukum ekologis lokal yang berbasis pada konsensus komunitas dan prinsip pemulihan hayati, jauh sebelum ekologi modern merumuskan konsep sustainability. Begitu pula pengetahuan petani madu di Sumbawa, yang melibatkan pemahaman rinci tentang perilaku lebah, siklus musim, dan biodiversitas lokal, diturunkan lewat praktik dan laku hidup. Namun karena tidak dikodifikasi—meminjam kalimat Bagus Muljadi—dalam bahasa akademik Barat, pengetahuan ini seringkali tidak diakui sebagai “sains”, melainkan didegradasi sebagai folklor. Sebuah bias epistemik yang masih bercokol kuat dalam struktur keilmuan dan kebijakan kita hari ini.

Tatanan epistemik global hari ini masih bekerja dengan prinsip yang dijelaskan oleh Walter D. Mignolo dalam On Decoloniality (2018), bahwa pengetahuan yang dianggap sah umumnya lahir dari pusat kolonial modernitas. Dunia global terus menempatkan Eropa dan Amerika Utara sebagai rujukan utama, sementara sisanya dianggap lokal, partikular, atau bahkan eksotis. Maka ketika pengobatan herbal Cina membawa Tu Youyou meraih Nobel di tahun 2015, pengakuan itu menjadi paradoksal: pengetahuan lokal hanya dianggap valid setelah divalidasi oleh institusi sains barat.

Hal yang sama terjadi pada sejarah. Ia bukan narasi netral, melainkan konstruksi politik. Yuval Noah Harari dalam Sapiens (2020) menyebut sejarah sebagai “kumpulan narasi yang kita sepakati bersama,” yang berarti ia penuh dengan pilihan dan penyingkiran. Di Indonesia, penyingkiran itu terlihat jelas: narasi-narasi minoritas, terutama dari perempuan, etnis non-dominan, dan masyarakat adat, sering kali disembunyikan di balik “konsensus nasional”.

Perempuan, terutama dari kelompok minoritas, mengalami penyingkiran ganda. Tubuh mereka menjadi objek kekuasaan dalam perang, konflik, dan penaklukan. Dalam The Body in Pain (2021), Elaine Scarry mengulas bagaimana tubuh perempuan dijadikan arena simbolik kekuasaan—diperkosa untuk melemahkan moral komunitas, dibungkam agar masyarakat tunduk. Tapi tubuh-tubuh itu juga bangkit. Dalam sejarah Indonesia, gerakan Suara Ibu Peduli (1998) bukan hanya protes sosial, melainkan artikulasi politik tubuh, yang menjungkirbalikkan narasi kekuasaan negara dari titik paling manusiawi, yakni keibuan.

Di tengah tatanan dunia yang dikuasai struktur kapitalisme dan neoliberal yang makin menindas ruang kolektif, konsep melumbung kembali penting. Berbeda dari sistem redistribusi vertikal negara, melumbung adalah strategi bertahan hidup dari bawah—sebuah grassroots resilience yang dibangun lewat gotong royong dan kepercayaan sosial. Arturo Escobar dalam Designs for the Pluriverse (2018) menyebut model seperti ini sebagai bagian dari “transisi ke dunia yang lebih beragam,” yang tidak memaksakan satu jalan tunggal pembangunan, tetapi membuka ruang bagi kosmologi lain untuk ikut membentuk masa depan.

Dalam konteks itu, kampung bukan sekadar lokasi geografis, tapi infrastruktur sosial yang hidup. Ia bukan nostalgia, melainkan strategi. Di kampung, ilmu bukan berasal dari birokrasi, tapi dari ingatan bersama. Politik tidak dibentuk oleh elit, tapi oleh musyawarah di kolong rumah panggung. Demokrasi semacam itu tidak prosedural, melainkan partisipatif dan reflektif.

Dalam Why Indigenous Literatures Matter (2018), Daniel Heath Justice menulis bahwa cerita-cerita lokal, terutama dari komunitas adat adalah cara untuk merebut kembali narasi hidup. Cerita menjadi bentuk eksistensi politik, tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu tanpa harus dikendalikan pusat kekuasaan. Cerita adalah bentuk survival sekaligus perlawanan.

Malam hari, anak perempuan di lereng Gunung Sumbing tadi telah tertidur. Jagung sudah direbus, cerita nenek telah selesai. Tapi di sudut kepalanya, kisah-kisah itu terus tumbuh. Esok hari, ia akan ke sekolah, mungkin akan diajari rumus dan deret. Tapi ia akan selalu tahu bahwa ilmu tak hanya ada di papan tulis. Ia tumbuh di ladang, di tungku, di pangkuan perempuan yang menuturkan dunia.

Barangkali, seperti anak kecil yang mendengar bukan dengan telinga, melainkan dengan seluruh tubuhnya, kita pun perlu belajar mendengar ulang. Bukan pada suara yang ramai, melainkan pada resonansi yang nyaris hilang: cerita, kampung, dan kesunyian yang tak pernah menuntut untuk didengar. Di sanalah, dalam lorong-lorong narasi yang tak tercatat, sejarah tak sekadar ditulis, tapi dilipat ulang—menjadi fragmen-fragmen makna yang dapat ditafsirkan kembali oleh kesadaran kolektif. Melumbung ingatan yang bukan hanya upaya konservasi naratif, melainkan praksis ontologis sebagai usaha manusia untuk tetap utuh dalam arus modernitas yang selalu tergesa.

Sebab dalam peradaban yang terus tumbuh secara eksponensial namun sering kehilangan arah etik, mempertahankan hak untuk mengingat—secara jujur dan lambat—adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan diri.