KADANG, ketika kita duduk di tengah keramaian, kita melihat wajah-wajah yang tampak utuh dari kejauhan, padahal masing-masing sedang berjuang dengan kecemasan yang sama: rasa takut tidak dianggap ada. Entah sejak kapan, keinginan untuk “tampak” menjadi lebih kuat daripada keinginan untuk benar-benar hidup. Ada sesuatu yang pelan-pelan berubah dalam diri manusia modern sebuah pergeseran halus yang jarang kita sadari, seperti rambut yang memutih sedikit demi sedikit, atau suara yang makin parau setelah sekian tahun bicara untuk hal-hal yang tak kita yakini. Kita tidak pernah benar-benar memilih menjadi seperti ini; dunia yang lebih dulu memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan ritme yang menyamakan keberadaan dengan sorotan, nilai dengan perhatian, dan kehidupan dengan kesan.

Maka lahirlah apa yang oleh sebagian orang disebut kultus visibility—meski banyak yang tidak tahu istilahnya, semua merasakan gejalanya. Ini bukan sekadar budaya ingin tampil; ini adalah keyakinan tak terucap bahwa jika tidak terlihat, maka kita tidak dihitung sebagai bagian dari dunia. Betapa liciknya keyakinan itu, sebab ia tumbuh dari sesuatu yang sangat manusiawi: kerinduan untuk diakui, didengar, disayangi, dan dipahami. Tetapi ketika kerinduan itu diolah oleh dunia yang bising, ia berubah menjadi kesibukan untuk membangun citra, bukan kedalaman diri; perhatian, bukan pemahaman; sorakan, bukan keaslian.

Manusia modern hidup dalam keadaan di mana ia merasa diwajibkan untuk hadir dalam bentuk yang paling rapi dari dirinya, meski hatinya sedang kusut. Tidak ada ruang untuk kelam yang jujur. Tidak ada ruang untuk bingung. Tidak ada ruang untuk memproses perlahan-lahan apa yang terjadi di dalam dirinya. Semuanya harus tampak stabil, teratur, konsisten, dan yang paling penting meyakinkan. Orang lebih takut pada penilaian samar-samar daripada pada suara batinnya sendiri. Ia menghadirkan dirinya seperti aktor yang baik, memainkan peran yang diulang-ulang sampai menjadi rutinitas yang melelahkan. Di antara semua kelelahan itu, kelelahan menjadi tokoh yang tidak pernah kita ingin mainkan.

Ada masa di mana seseorang bangun tidur dengan perasaan janggal, perasaan bahwa hidupnya terasa seperti kamar yang ia tinggalkan terlalu lama: bau lembap, berdebu, dan asing. Ia menjalani hari-harinya seperti menyusuri lorong-lorong panjang di dalam museum dirinya sendiri, melihat artefak-artefak kenangan yang sudah tak relevan namun tetap ia jaga seolah itu warisan karirnya sebagai manusia. Tetapi di luar dirinya, ia tetap harus menampilkan wajah yang sama: wajah yang menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia masih mampu tertawa, bahwa ia tidak sedang menanggung beban apa pun. Sebab sekali ia tampak rapuh, dunia akan menyimpulkan bahwa ia tidak cukup kuat untuk dipertahankan.

Dalam kultus visibility, manusia dituntut untuk terus memperbarui eksistensinya seperti seseorang memperbarui aplikasi ponsel. Jadilah versi terbaru, versi paling relevan, versi paling menarik. Rilis update hidup, update prestasi, update kebahagiaan. Padahal kebahagiaan yang sejati tidak pernah lahir dari publikasi. Ia lahir dari sunyi yang panjang, dari pergumulan yang tidak sempat diceritakan, dari perjalanan yang hanya disaksikan oleh tubuh dan jiwa kita sendiri.

Namun dunia saat ini tidak menghargai perjalanan yang tidak punya dokumentasi visual. Jika sebuah kesedihan tidak diabadikan, ia dianggap tidak terjadi. Jika sebuah cinta tidak dipamerkan, ia dianggap tidak serius. Jika sebuah luka tidak diberi cerita dramatis, ia dianggap tidak layak diberi perhatian. Manusia dipaksa menjelaskan dirinya melalui impresi-impresi yang bisa diukur like, komentar, atau respon sosial lainnya. Tanpa disadari, ia mulai kehilangan kemampuan untuk diam, menunduk, dan mendengar suara hatinya sendiri.

Ada ironi yang pahit di sini: manusia ingin terlihat, tetapi ia hanya menunjukkan bagian yang bermasalah sedikit saja, hanya permukaan yang sudah dipoles. Ia bersembunyi di balik cahaya palsu yang ia nyalakan sendiri. Cahaya itu bukan untuk menerangi dirinya, tapi untuk membutakan orang lain agar tidak melihat betapa ia sedang terpecah-pecah dari dalam. Ia takut terlihat buruk, padahal buruk bukanlah dosa; kebohonganlah yang menyesakkan dada.

Di titik tertentu, ada yang sadar bahwa semakin lama ia memaksa dirinya tampil sempurna, semakin ia terasing dari diri sendiri. Ia mulai menghindari percakapan-percakapan yang sunyi, sebab di sana ia harus jujur. Ia menghindari refleksi malam hari, sebab di sana ia harus berhadapan dengan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab: Siapa aku, jika tidak sedang diperhatikan? dan pertanyaan itu, jika dipikirkan cukup lama, bisa membelah seseorang menjadi dua: ia yang ditampilkan, dan ia yang ditinggalkan.

Di sela keramaian, kadang kita melihat seseorang yang tatapannya kosong seperti orang yang lupa cara pulang. Ada yang mencoba menyembunyikan kekosongan itu dengan tawa; ada yang menutupinya dengan aktivitas; ada yang menutupinya dengan ambisi. Tetapi kekosongan itu tidak hilang ia hanya pindah tempat. dan setiap malam, ketika layar akhirnya dimatikan, kekosongan itu duduk lagi di samping kita, menanyakan hal yang sama: “Apa yang sebenarnya kamu kejar? Sorotan, atau dirimu sendiri?”

Beberapa orang mencoba melarikan diri dari kultus visibility dengan cara menghilang. Mereka berhenti mempublikasikan apa pun, menghapus jejak digital, mematikan notifikasi, dan berharap hidup akan menjadi lebih hening. Namun keheningan yang datang di awal sering lebih menakutkan daripada keramaian. Sebab ketika dunia berhenti melihat, suara batin yang tertahan bertahun-tahun mulai berbicara. Ia membuka pintu-pintu yang kita kunci rapat-rapat: pintu penyesalan, pintu kehilangan, pintu kehampaan. Pada fase inilah banyak yang Kembali bukan karena mereka merindukan sorotan, tetapi karena mereka tidak sanggup menghadapi diri sendiri tanpa perantara layar.

Tetapi ada juga yang bertahan dalam proses itu. Mereka menyambut sunyi seperti seseorang menyambut tamu lama yang dulu sempat tidak dihiraukan. Sunyi itu awalnya kaku, lalu perlahan-lahan menjadi akrab, lalu akhirnya menjadi rumah. Di titik itu, seseorang mulai mengingat bahwa keberadaan tidak pernah memerlukan saksi. Bahwa ada hakikat yang tidak bisa disentuh statistik perhatian. Bahwa manusia, seberapa pun rapuhnya, tetap utuh tanpa perlu dipamerkan. Bahwa cinta terhadap diri sendiri tidak harus dibuktikan melalui sorotan; ia lebih sering tumbuh di tempat-tempat yang tidak dilihat siapa pun.

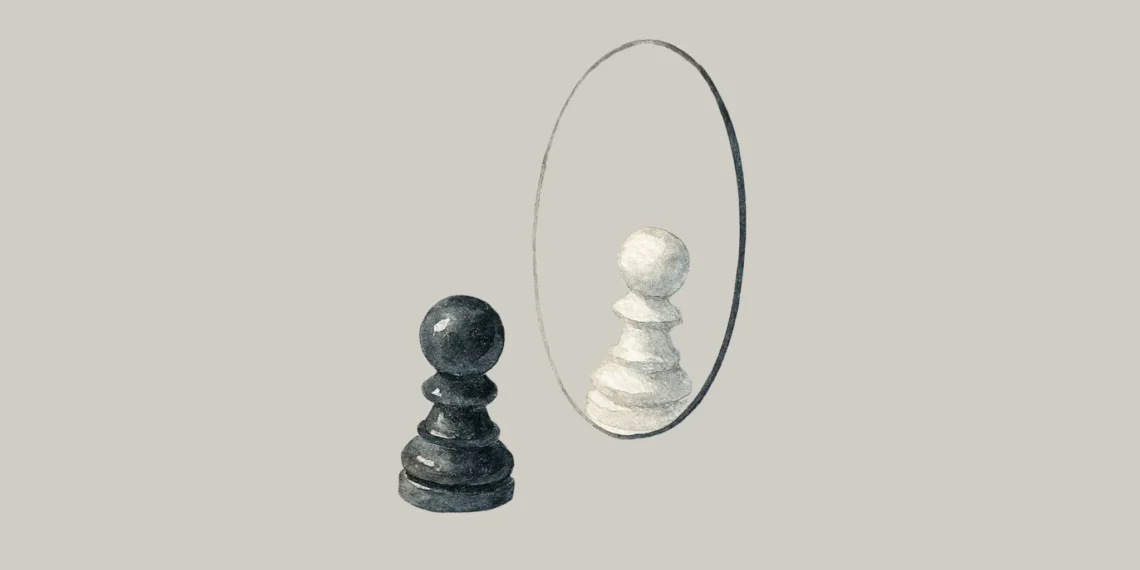

Barangkali esensi dari kultus visibility bukan tentang keinginan untuk terlihat, tetapi tentang ketakutan untuk dilupakan. Manusia adalah makhluk yang takut lenyap. Ia ingin meninggalkan jejak, ingin dikenang, ingin hidup lebih lama dari tubuhnya. Tetapi obsesi menjadi terlihat justru membuatnya menjadi kabur. Ia menjadi segala hal yang ia kira dunia inginkan, dan mengabaikan apa yang dirinya butuhkan. Hingga suatu hari, ia menatap refleksi di cermin dan tidak mengenali siapa yang menatap balik.

Pada akhirnya, manusia harus memilih antara dua jenis keberadaan: keberadaan yang dibangun dari sorotan luar, atau keberadaan yang tumbuh dari kedalaman dalam. Yang pertama cepat, terang, dan ramai; yang kedua pelan, gelap, dan senyap. Dunia mendorong kita ke yang pertama, tetapi jiwa selalu merindukan yang kedua. Karena mungkin, kebebasan yang sejati bukanlah ketika kita berhasil menjadi pusat perhatian, melainkan ketika kita akhirnya berani hadir tanpa perlu disaksikan siapa pun. Pada momen itu, kultus visibility kehilangan kekuasaannya.

Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu persimpangan yang paling sunyi, tempat di mana tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi penonton, tidak ada lagi cahaya yang menutupi retakan. Di persimpangan itu, kita akan mengerti bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh kita terlihat, tetapi seberapa dalam kita berani hadir. Dunia boleh saja melupakan kita, tetapi manusia yang mengenal dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap berjalan, tetap bernapas, tetap menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang sejak awal kita cari, keberanian untuk menjadi apa adanya, bahkan ketika tidak ada siapa-siapa yang melihat.