AKU MENDENGAR lagi lagu itu belakangan ini, berkali-kali, seakan tombol playback di dalam kepalaku sedang rusak. “Kulihat Ibu Pertiwi, sedang bersusah hati.” Ia bukan lagi lirik di buku musik sekolah dasar. Ia adalah gambaran nyata kondisi belakangan ini yang terpampang di linimasa, dalam berita, dalam percakapan sehari-hari yang berhenti di tengah jalan, helaan napas panjang. Resah dan gelisah adalah udara yang kita hirup.

Setiap upaya menyampaikan keresahan yang real, yang jujur, sering kali dibajak oleh kepentingan yang lebih besar, disisipi narasi yang bukan milik kita. Kita juga mencoba ke medan perang lain: media sosial. Di sana, yang terjadi justru bukan pertempuran melawan akar masalah, melainkan perang saudara—konflik horizontal yang melelahkan.

Semua orang bersuara. Itu sah. Itu bahkan indah dalam demokrasi. Tapi ketika niatnya sudah bergeser. Ketika tujuannya bukan lagi mencari kebenaran bersama, melainkan kepuasan pribadi ketika memenangkan argumen. Saat ego yang berbicara, yang lahir adalah polarisasi. Kubu-kubu terbentuk dengan bender-nya masing-masing. Setiap pihak yakin, dengan segenap jiwa raga, bahwa dialah satu-satunya pemilik kebenaran mutlak. Diskusi pun mati. Yang tersisa adalah monolog berjamaah, dimana setiap orang sibuk menyiapkan serangan berikutnya, dan tidak ada satu pun telinga yang benar-benar mendengar.

Kita lupa. Kita sering sekali lupa. Bahwa esensi dari perdebatan—dari tesis dan antitesis—bukanlah untuk mengubur lawan, melainkan untuk melahirkan sintesa baru. Sebuah pemahaman yang lebih tinggi, yang lebih dekat pada sesuatu yang kita sebut kebenaran. Tapi apa itu kebenaran? Untuk memahami kekacauan ini, kita perlu mundur sejenak dan bertanya: apa sebenarnya yang kita perdebatkan?

Filsuf Jerman, Immanuel Kant, dengan cermat membedakan dua hal: fenomena dan noumena. Fenomena adalah realitas subjektif kita. Ini adalah dunia yang kita alami, yang sudah disaring oleh panca indera, emosi, dan struktur pikiran kita. Sementara noumena adalah “benda itu sendiri”, realitas objektif yang murni, yang sebenarnya tidak akan pernah bisa sepenuhnya kita ketahui. Pikiran kita bukanlah kaca bening yang meneruskan realitas begitu saja. Ia adalah lensa yang membelokkan, mewarnai, dan membingkai.

Cak Nun menjelaskan prinsip ini dengan contoh yang sangat sederhana: suara ledakan. Ada yang mendengar “duar!”, yang lain “dier!”, “bang!”, “boom!”, atau bahkan “kaboom!” seperti di komik-komik Jepang. Mana yang benar? Ledakan sebagai noumena hanyalah sebuah peristiwa fisika dengan gelombang tekanan. “Duar” atau “kaboom” adalah fenomena—interpretasi subjektif otak kita terhadap gelombang itu. Itulah kenapa kita menciptakan alat ukur: penggaris untuk panjang, seismograf untuk gempa, decibel meter untuk suara. Untuk menghindari jebakan subjektivitas.

Namun, masalahnya, tidak semua hal dalam hidup bisa diukur dengan angka. Bagaimana kita mengukur keadilan? Kepatutan? Rasa sakit? Di sinilah kita masuk ke wilayah kualitatif yang sarat subjektivitas. Ketika subjektivitas masuk, maka kebenaran bisa berlapis.

Melihat fenomena hari ini, kita harus membiasakan diri berselancar di spektrum kebenaran, bukan hitam-putih. Kita harus berusaha mendekati noumena, meski tahu kita tak akan pernah menyentuhnya. Caranya? Dengan melihat dari sebanyak mungkin sudut pandang.

Cak Nun menyederhanakan kompleksitas kebenaran ini dalam tiga lapisan yang mudah dicerna:

- Bener Karepe Dewe: Kebenaran subjektif. Benar menurut diri sendiri.

- Benere Wong Akeh: Kebenaran intersubjektif. Benar menurut kelompok atau mayoritas.

- Bener kang Sejati: Kebenaran sejati yang transendental, objektif.

Yang perlu dicatat, bener karepe dewe dan benere wong akeh bukan hierarki yang kaku, melainkan dialektika yang bersiklus. Sebuah proses yang harusnya terus bergulir. Keduanya hanya jalan menuju bener kang sejati. Sayangnya, di Indonesia, dialektika ini seperti dibekukan. Benere dhewe berjubelan, saling tubruk. Benere wong akeh terbata-bata, dipaksa oleh algoritma dan echo chamber. Sementara bener kang sejati makin tertutup kabut, tidak lagi dicari.

Sayangnya, otak kita memang ditakdirkan untuk menyukai simplicity. Hitam-putih. Kita-mereka. Baik-buruk. Kategorisasi ini memudahkan kita mencerna dunia. Tapi realitas bukanlah lukisan dengan warna primer hitam-putih, ia adalah gradasi abu-abu. Memaksa kehidupan yang abu-abu masuk ke kotak hitam-putih, lebih-lebih memaksakan pendapat bahwa putih selalu lebih baik dari hitam adalah resep pasti untuk konflik. Persis seperti yang memenuhi kolom komentar media sosial.

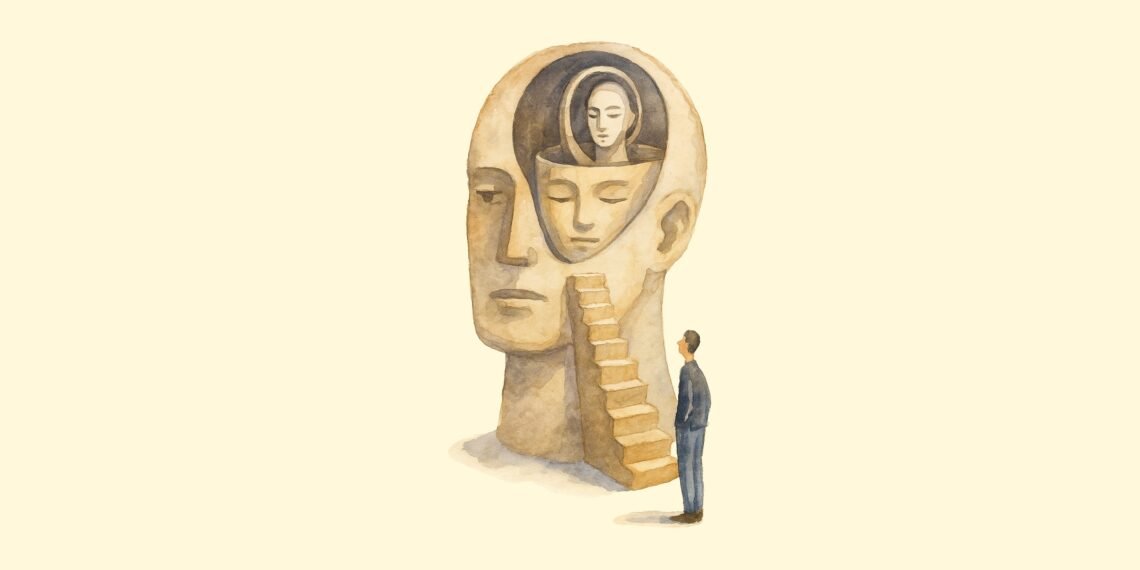

Kita cenderung hanya melihat kebaikan pada pihak yang kita sukai, dan keburukan pada pihak yang kita benci. Kita menjadi tahanan dari persepsi kita sendiri. Untuk keluar, kita perlu menjadi “Manusia Ruang”—memiliki pikiran yang terbuka (open mind) untuk menampung kemungkinan bahwa kebenaran bisa berlapis, dan bahwa pihak lain mungkin memegang sepotong puzzle yang tidak kita miliki.

Lalu, jika kebenaran objektif mustahil dicapai, dan kita hanya berputar-putar dalam bulatan persepsi kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Di sinilah kita memerlukan lompatan. Sebuah lompatan dari kebenaran yang berlapis menuju sebuah kekuatan yang mampu menyatukannya: cinta.

Cak Nun memperkenalkan konsep Solusi Cinta Segitiga, sebuah metafora yang dalam untuk membingkai ulang seluruh permasalahan. Sebuah jawaban atas kegelisahan Ibu Pertiwi.

Pertama, ada bulatan. Ini adalah representasi dari seluruh kehidupan dan peradaban manusia. Di dalam bulatan ini, kita mencari ilmu, menerapkan ilmu, menemukan masalah, dan berusaha menyelesaikannya dengan ilmu yang kita dapat dari dalam bulatan yang sama. Ini mencakup segala hal: ilmu sosial, tradisi, demokrasi, ideologi, hingga globalisasi. Semua sistem yang kita bangun untuk mengatur hidup kita.

Namun, ketika masalah berasal dari dalam bulatan ini—misalnya, kegagalan sistemik, kerusakan moral, polarisasi politik—apakah solusinya bisa ditemukan di dalam bulatan yang sama? Analoginya sederhana: jika sebuah pabrik menghasilkan racun, bisakah kita meminta obat penawarnya dari pabrik yang sama? Sulit. Sangat sulit.

Karena itulah, kita membutuhkan segitiga. Titik puncaknya adalah Allah, titik kirinya adalah Rasulullah, dan titik kanannya adalah kita, manusia. Segitiga ini bukanlah solusi instan atau dogma. Ia adalah pengakuan bahwa ada realitas yang melampaui bulatan pengetahuan dan sistem duniawi kita. Setiap manusia, pada puncak kebuntuannya, akan mencari sesuatu yang lebih besar, entah itu Allah, Tuhan, atau semesta. Itu adalah naluri paling dasar. Inilah bentuk cinta tertinggi: cinta yang menyadari keterbatasan dan merindukan penyatuan dengan sumber kebenaran sejati.

Hubungannya? Bulatan masalah kita berada di dalam segitiga solusi ini. Artinya, kita tidak boleh mengurung diri hanya di dalam kesadaran bulatan. Kita harus membuka diri, memasukkan dimensi spiritual dan transendental ke dalam dialektika kita mencari solusi. Ini bukan tentang menjadi religius secara dogmatis, melainkan tentang merendahkan hati dan mengakui bahwa akal manusia yang terbatas ini perlu disinari oleh cahaya yang berasal dari sesuatu yang beyond the circle. Cahaya yang namanya cinta.

Cinta di sini bukan sentimentality. Bukan perasaan romantis. Tapi sebuah kekuatan aktif untuk mendengar, memahami, dan merangkul lapisan-lapisan kebenaran yang berbeda. Cinta yang memampukan kita untuk melihat bahwa bener karepe dewe dan benere wong akeh adalah jalan yang harus dilalui, bukan tujuan akhir. Cinta yang memberi kita kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita mungkin salah, dan keberanian untuk terus mencari bener kang sejati bersama-sama.

Jadi, ketika kita menghadapi kegaduhan yang sepertinya tidak ada ujungnya, ketika monolog berjamaah membuat kita tuli, dan ketika Ibu Pertiwi terus bersusah hati, mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak. Berhenti mencoba memenangkan debat. Berhenti mengandalkan logika bulatan saja. Duduk, menep, dan membuka diri untuk sebuah kemungkinan bahwa solusi sejati memerlukan kita untuk melihat ke atas, mencari titik puncak segitiga itu. Titik dimana kebenaran yang berlapis-lapis itu akhirnya menemukan perekatnya: cinta yang menyatu. Sebuah sintesa yang tidak lagi memecah, tetapi menyatukan. Sebuah sintesa untuk Ibu Pertiwi.