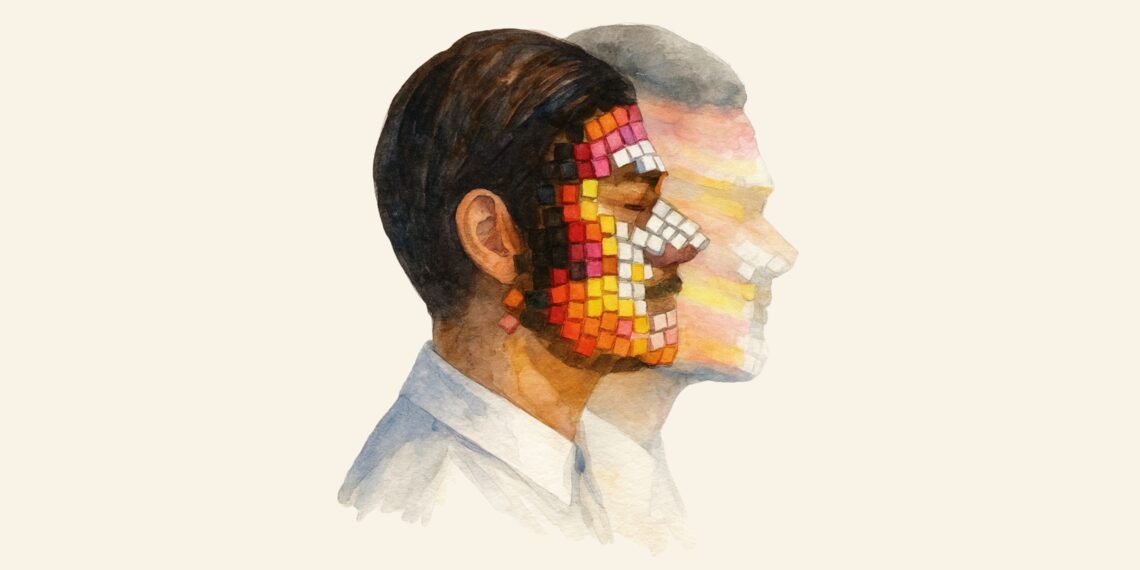

Sebagai reaksi psikologis yang mendalam, dan mekanisme pertahanan diri terhadap kekerasan epistemik kolonial yang terbentuk sekian lama, kita menganggap bahwa kompetensi itu sejatinya atribut penjajah, dan oleh karena itu, cacat moral. Sebaliknya, inkompetensi dipersepsikan sebagai atribut lokal, sebuah kepolosan, dan lambang kemurnian. Maka sering kita dengar ungkapan seperti: “Saya bukan orang pintar…” yang digunakan bukan sebagai refleksi kerendahan hati, namun serangan akan karakter lawan bicara — seakan-akan jika diteruskan, menjadi: “… tapi saya jujur (nggak kayak kamu)”

“Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi orang jujur” banyak dilontarkan bersama dengan dua kesalahpahaman. Pertama bahwa pintar itu sama dengan kompeten; dan yang kedua, bahwa kompetensi dan moralitas adalah dua hal yang mustahil berdampingan.

Pintar vs Kompeten

Kompetensi adalah kepintaran yang dibuktikan, lewat rekam jejak dalam menyelesaikan masalah nyata: menjinakkan kekacauan, mengubah ketidakpastian menjadi peluang. Kompetensi lahir dari pengalaman, kedisiplinan, dan ketekunan menempuh jalan berduri. Ia adalah kapasitas untuk menyelesaikan hal-hal sulit secara berulang dan konsisten.

Secara etimologis, kata kompetensi berasal dari bahasa Latin competere, yang berarti “to strive together,” “to be qualified,” atau “to be sufficient.” Akar kata ini juga melahirkan kata compete – menandakan bahwa kompetensi tidak lepas dari upaya untuk menggapai tujuan, dari proses pembuktian diri yang panjang.

Competence implies a readiness to compete — on fair terms.

Sebaliknya, kepintaran adalah kualitas yang sulit diukur, namun kerap diagungkan tanpa bisa dijelaskan manfaat praktisnya dalam konteks kehidupan berbangsa.

Terlebih, penekanan pada IQ sebagai ukuran tunggal kepintaran seperti yang marak dipopulerkan oleh beberapa influencers—yang terlihat memiliki “kompleks Ratu Adil” namun buta terhadap ketidakadilan struktural—sangatlah problematik.

Kalau boleh sedikit melenceng dari tema utama tulisan ini—saya cukup sensitif terhadap glorifikasi kualitas seperti IQ dalam wacana publik, karena ia sering menjadi pintu masuk bagi elitisme dan otoritarianisme terselubung. Ketika kecerdasan direduksi menjadi skor tunggal, kita memberi pembenaran moral pada ketimpangan — seolah yang “berhak” bicara hanyalah mereka yang dianggap unggul secara kognitif. Sejarah mencatat bagaimana Nazi Jerman menggunakan tes IQ untuk menentukan siapa yang layak disterilkan, dikarantina, bahkan dieliminasi — atas nama “kemurnian ras dan kemampuan intelektual.” Di tangan rezim seperti itu, IQ bukan lagi alat ukur, tapi senjata klasifikasi sosial yang mematikan.

To be obsessed with IQ is frankly pathetic.

Back to the topic: Kompetensi sering disalahartikan sebagai sekadar kepintaran, kecerdikan, bahkan kelicikan – bahkan semata-mata gelar akademik. Padahal kompetensi hanya dimungkinkan oleh dedikasi, integritas, disiplin — dan yang paling penting: kejujuran itu sendiri. Terlalu sulit, pada prakteknya, bagi orang yang korup dan manipulatif untuk benar-benar menjadi kompeten. Mereka mungkin berhasil mengeksploitasi sistem hukum, atau politik yang lemah dan untuk mendapatkan kekuasaan, posisi, bahkan gelar akademik (Indonesia penuh dengan orang-orang seperti ini) namun tanpa kompetensi sejati, mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah riil yang dihadapi masyarakat.

Kompetensi atau Kejujuran, pilih salah satu

Sebagai reaksi psikologis yang mendalam, dan mekanisme pertahanan diri terhadap kekerasan epistemik kolonial yang terbentuk sekian lama, kita menganggap bahwa kompetensi itu sejatinya atribut penjajah, dan oleh karena itu, cacat moral. Sebaliknya, inkompetensi dipersepsikan sebagai atribut lokal, sebuah kepolosan, dan lambang kemurnian. Maka sering kita dengar ungkapan seperti: “Saya bukan orang pintar…” yang digunakan bukan sebagai refleksi kerendahan hati, namun serangan akan karakter lawan bicara — seakan-akan jika diteruskan, menjadi: “… tapi saya jujur (nggak kayak kamu)”

Penulis tidak menganggap ada yang salah dengan kebodohan per se, sebagaimana tidak ada bayi yang lahir kompeten. Rendahnya kemampuan kognitif sering kali adalah hasil dari struktur yang timpang: kemiskinan, kekurangan gizi, akses pendidikan yang terbatas. Kebodohan, dalam konteks ini, adalah luka sosial — bukan dosa individu.

Namun kebodohan yang dipertahankan dengan sengaja, yang dibungkus dengan kepolosan atau semangat anti-intelektualisme, adalah petaka. Petaka bagi diri sendiri. Petaka bagi keluarga. Petaka bagi masyarakat, dan bangsa. Seorang dewasa yang berperilaku seperti bayi bukan hanya tidak lucu — ia berbahaya, apalagi ketika diberikan tanggung jawab.

Karena inkompetensi membunuh lebih banyak orang daripada kejahatan sekalipun.

Artikel ini dipublikasikan pertama kali di Medium