Nasionalisme Muhammad

KONSEP nasionalisme kita sesungguhnya tidak percaya atau tidak mengakui agama setidaknya Islam sebagai dirinya sendiri. Maksud saya, agama sebagai agama menurut agama itu sendiri.

Agama dibatasi sejauh tidak berlanggaran dengan wilayah kehendak negara. Negara yang saya maksud ialah suatu wilayah kebangsaan, yang dilahirkan dan disusui oleh bangsa, yang kemudian menjadi hampir satu-satunya otoritas yang justru mengatasi bangsa. Agama ibarat bayi yang dibiarkan bayi, ibarat kembang ‘dimanjakan’ di sebuah pot yang dijaga dan dielus-elus sedemikian rupa oleh para pramuwisma negara.

Bagian-bagian tertentu dari agama disiram agar subur, bagian-bagian lainnya sengaja ditanduskan. Agama, menjadi, bukan lagi pengatur kehidupan manusia, melainkan diatur oleh manusia, melalui sistem-sistem dan perangkat negara. Agama tidak diperkenankan tumbuh menjadi dirinya sendiri sebagaimana ia semula diniscayakan oleh ‘yang punya’.

Bahkan dalam beberapa ‘adegan panggung negara’, si ‘yang punya’ itu, yakni yang bernama Tuhan, juga ‘diatur’ oleh lembaga negara yang digenggam oleh tangan manusia. Tuhan dipakai kapan diperlukan. Firman-firman-Nya dikorup, diredusir, atau formasi-formasinya digeser sedemikian rupa, atau setidaknya interpretasi untuk mendukung atau menampar dengan kehendak-kehendak lembaga tersebut.

Berikut ini, terlebih dahulu saya berusaha untuk memaparkan batas-batas yang barangkali dapat kita sepakati mengenai nasionalisme, bangsa dan negara. Atau yang lebih ‘historis’: bangsa, nasionalisme, kemudian negara. ‘Batas’ di sini bukan ‘definisi’ melainkan tekanan tertentu mengenai nasionalisme yang kita perbincangkan sekarang ini.

Beberapa kekaburan ‘elementer’ yang menyangkut persoalan itu mungkin tidak perlu terlalu menjadi fokus pembicaraan kita. Misalnya kalau pengertian nasionalisme bisa kita lacak melaui konsep ‘bangsa’, maka apa sesungguhnya faktor utama yang melandasi bangunan komitmen yang disebut ‘bangsa’? Sejak di Sekolah Dasar, kita diberi pengertian bahwa bangsa itu merupakan kumpulan dari suku-suku bangsa. Jadi, ras. Perbedaan antara bangsa ini dengan bangsa itu menunjukkan ke perbedaan ras ini dengan ras itu. Tetapi orang Sumatera yang Melayu tidak sebangsa dengan orang Malaysia, dan mutiara-mutiara hitam Irian Jaya itu bangsa Indonesia.

Maka pengertian ‘bangsa’ pada kenyataannya sekarang ini lebih bersifat politis dari pada antropologis. Dengan demikian maka rangka nasionalisme lebih bisa diterangkan oleh konsep ‘negara’ dibanding konsep ‘bangsa’.

Faktor-faktor lain seperti umpamanya kesamaan global kondisi-kondisi material kehidupan sehingga berbagai komunitas berlingkar tangan menjadi sebuah bangsa—direlatifkan oleh tidak adanya perbedaan yang tajam, penting atau unik di antara bangsa-bangsa tertentu. Faktor kesamaan ekonomis juga makin digugurkan oleh paralel-paralel keadaan antara amat banyak bangsa-bangsa, oleh peta ‘Dunia Ketiga’. ‘Negeri-negeri Selatan Katulistiwa’, dst. Faktor lain seperti kesamaan kebudayaan di antara komunitas-komunitas bangsa itu juga bisa sama sekali tidak berlaku. Yang lebih merupakan potret yang jelas justru adalah kelahiran formasi kebangsaan yang disebut Indonesia ini, yakni yang memang ‘disusun’ oleh sejarah kolonialisme.

Dengan itu semua, potret paling gamblang yang bisa sedikit menampak-kan wajah bangsa, nasionalisme dan negara kita juga banyak bangsa-bangsa lain adalah usaha isolasi politis ‘darurat’ di antara kumpulan-kumpulan masyarakat di wilayah ini, sebagai antisipasi yang paling mungkin, terhadap momentum-momentum kemanusiaan di penghujung usia kolonialisme.

Paparan-paparan saya ini, saya maksudkan sebagai titik keberangkatan yang menganggap kita ini memang bangsa Indonesia, negara kita negara Indonesia dan nasionalisme kita nasionalisme Indonesia. Ini justru untuk melihat bahwa banyak pengalaman kesejarahan kita ternyata melangsungkan terobosan-terobosan tertentu terhadap anggapan dan pengertian itu.

Pergulatan antar lapis-lapis kekuatan dalam tubuh bangsa menghasilkan terobosan-terobosan yang menarik. Misalnya terjadi pergeseran yang perkasa dari substansi dan otoritas kebangsaan menuju substansi dan otoritas kenegaraan. Dari ‘nasionalisme-bangsa’ ke ‘nasionalisme-negara’. Dari komitmen-kerakyatan ke komitmen-kenegaraan. Kita bukan lagi ‘nation’, tetapi ‘state’. Segala kemungkinan dalam kehidupan bangsa ‘dipanggil’ oleh kekuasaan negara: arah sebaliknya adalah ketidakmungkinan, ketergantungan manusia oleh kehendak politik dan keperluan ekonomi yang tak ada muaranya, membuatnya berusaha menjerat segala kemungkinan dan menjerat segala ketidakmungkinan yang berjalan tidak searah dengan keperluan tersebut.

Sosok kenegaraan itu datang bertamu dan mengetuk pintu rumah kita dengan memakai kostum dan emblem kebangsaan. Kita temui ia dan diperdengarkan kepada kita bahwa segala dimensi kehidupan tang tidak dilebur ke tubuh negara, itu bernama primordialisme. Komitmen suku, kepentingan kelompok, keummatan agama, itu primordialisme. Jangan ucapkan “Aku Dayak”, “Aku PDI”, “Aku Kristiani”. Ucapkan “Aku Indonesia”.

Sekat-sekat primordial harus dirobohkan, karena lingkar-lingkar seperti itu sebenarnya cuma data-data searah dan sosiologi yang mandul. Anda seorang muslim, itu nomor dua, karena yang utama adalah anda seorang Indonesia. Anda harus mengganti kesadaran-kubu menjadi kesadaran-nasional. Kesadaran-nasional itu ‘jaket tebal’ dari sosok yang bernama negara, dan negara itu ‘switer berbulu’ dari figur yang sesungguhnya: selapisan anak bangsa, penghuni jantung struktur yang menentukan mengalir tidaknya darah politik dan ekonomi tubuh yang bernama bangsa.

Entah alhamdulillah entah astaghfirullah, saya mengalami kesulitan untuk percaya bahwa pada beberapa tahun terakhir ini di Indonesia berlangsung proses ‘integrasi nasional’ yang makin menjebol apa yang disebut sekat-sekat primordial itu. Kita mungkin terlalu memantap-mantapkan diri atau justru terlalu mencemaskan bahwa kita sungguh-sungguh sedang mengalami proses deprimordialisasi. Justru kita sedang makin mengalami berbagai kondisi politik, sosial, dan ekonomi, yang makin mengurangi kemungkinan di mana katakanlah nasionalisme-kerakyatan atau nasionalisme-keagamaan akan semata-mata menjadi ‘transparan’.

Nasionalisme-kerakyatan dan nasionalisme-keagamaan selalu dengan sendirinya merupakan gerak antagonistik terhadap makin besarnya ‘hutang’ negara kepada bangsa. Pergulatan itu akan semakin muncul warna terangnya.

Proses homogenisasi kekuatan-kekuatan kebangsaan serta proses pengambangan massa memang menghasilkan pencairan sekat-sekat dan fragmentasi-fragmentasi, tetapi juga sekaligus menimbulkan penggumpalan-penggumpalan yang meskipun ia disebut ‘sempalan’ namun akan pasti menemukan proporsi ujud dan geraknya.

Untuk ‘sementara’ saya melihat nasionalisme-keagamaan merupakan salah satu simbol atau artikulasi dari nasionalisme-kerakyatan. Pengertian ‘nasionalisme’ itu mungkin bisa menjadi lebih mengalir kalau kita gambarkan dengan idiom sebutlah ‘kebudayaan-agama’, ‘kebudayaan-kerakyatan’, yang dalam hal ini bergulat melawan ‘kebudayaan-negara’.

Kebudayaan-negara memandang komitmen kenegaraan sebagai induk perilaku, sehingga sikap yang bertolak dari subyek ras, etnik atau keagamaan, dilihat sebagai primordialisme. Sebaliknya kebudayaan-agama memandang komitmen keagamaan merupakan induk, sehingga ras, etnik, juga negara, adalah primordialisme.

Selama ini berbagai pihak mencoba “mencuri yang baik” di tengah pergulatan antara keduanya. Misalnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menerapkan etosme gugur gunung, di mana semua kubu mencoba bekerjasama untuk mengatasi persoalan-persoalan bersama yang lebih besar, umpamanya soal kemiskinan.

Namun sekaligus juga berlangsung usaha mengeksploitasi “pencurian nilai baik” itu untuk legitimasi entah terhadap kepentingan negara atau terhadap kepentingan agama yang masing-masing adalah primordial bagi lawan masing-masing. Misalnya orang mengatakan bahwa di dalam agama Islam tidak dikenal konsep tentang negara. Pernyataan ini diorientasikan untuk menjadi pagar bagi setiap kemungkinan dari kaum muslimin untuk mencita-citakan ‘Negara Islam’. Dan tidak umpamanya untuk menggoda pemikiran kaum muslimin agar mempertanyakan segala sesuatu yang menyangkut fenomena negara; meskipun saya tidak menganjurkan agar tiadanya konsep tentang negara itu kita pakai sebagai landasan untuk mencita-citakan “Dunia tanpa negara”.

Jadi ke manakah arah tiadanya konsep negara dalam Islam? Agar kaum muslimin terserah saja bergabung ke negara manapun, atau justru mengusahakan tidak adanya negara: cukup komunitas-komunitas kecil saja, cukup ummat saja?

Maka barangkali menarik untuk melacak apa yang saya kenal, yang tidak saya uraikan panjang lebar: Bahwa Muhammad orang Arab, itu sekedar ‘administrasi’ Allah dalam penciptaan drama kehidupan yang aneh-aneh ini. What the hell is Arabian or Maduraness! Ia didatangkan untuk dijadikan agen rahmatan li al-ʻalamin, anugerah bagi seluruh alam.

Bahwa Muhammad seorang Nabi dan Rasul, itu juga cuma dapukan birokratik, ditugasi membawa amanah keselamatan, dengan juklak tertentu, misalnya “bi-l-hikmah wa-l-mauʻizhah al-hasanah”.

Amat penting memperhatikan Muhammad sebagai manusia. Ia bukan nabi-tiban, nabi karbitan atau nabi mendadak: proses dari maqam Muhammad-manusia menuju Muhammad-Nabi ia tempuh dengan cara yang sama persis seperti manusia siapa saja. Ia berjuang untuk jujur, tekun, bersih, kerja keras, sehingga dijuluki Al-Amin. Ia terlibat sosial, kontemplatif, bertanya, mempertanyakan, mengembangkan wawasan-wawasan tentang persoalan masyarakat di sekitarnya. Sampai usia 40 tahun, wawasannya masih kurang, sehingga Tuhan bilang: “Iqraʼ. Bacalah. Baca apa? Qur’an? Qur’an belum ada, baru beberapa ayat pertama. Jadi bacalah problem disekitarmu. Muhammad pun membaca. Hasilnya bukan ini Arab itu non Arab, melainkan itu jahiliyyah ini Islam, itu kebodohan, ini ilmu. Itu penindasan, itu perlawanan untuk keadilan. Itu patronage, ini tauhid. Itu superioritas-inferioritas, ini kesamaan manusia di hadapan Allah. Ini monopoli, ini distribusi. Itu kekuasaan atas manusia, ini pengabdian manusia kepada Allah langsung dan lewat sesama. Itu eksistensialisme (ha ana dza!) Jahal-Lahab, ini tawadhu’. Itu hidup untuk makan, ini makan untuk hidup. Itu akumulasi dan kerakusan, ini “yang kupunya tinggal Allah”. Itu dominasi, ini sumeleh, Islam.

Semua pengetahuan tentang nilai alternatif itu tidak datang ‘gratisan’ dari Tuhan, melainkan ‘dibeli’ olehnya dengan laku yang panjang dan sakit. Muhammad frustasi bertahun-tahun sendirian di tengah jaman edan yang bisa menikamkan pedang kapan saja ke perutnya. Ia sendirian merenung di Gua Hira, karena belum ada sarasehan NGO. Muhammad bersujud beratus kali lebih lama dari manusia lain, berpuasa lebih lapar, belajar tanpa buku, otodidak teladan. Itu semua tidak untuk cita-cita ke Araban, melainkan kemanusiaan dalam ke-Ilahian. Tidak untuk obsesi “Arab Uber alles”, melainkan internasionalisme dan universalisme.

Sesudah menggarap kepribadian seperti demikian, Islam yang pertama-tama merupakan anjuran tentang kepribadian manusia, baru Muhammad pergi bergerilya. Qur’an memuat pokok-pokok ajaran syiar, Muhammad mengkreatifinya dengan menggali dan mengembangkan metode-metode perubahan sosial, perubahan masyarakat, perubahan sejarah. Diterapkannya metode sirri¸ jahri, usaha-usaha konsistensi yang nonstop di tengah pedang-pedang mengancam, organisasi dan koperasi, mengenali persis setiap entry-point sosio-kultural, menerapkan konsep hijrah, serta segala sesuatu yang menurut Simon Hate begitu relevan dan kontekstualnya untuk dikerjakan oleh kaum marginal di Dunia Ketiga dewasa ini.

Dan sesudah ia berhasil total merombak sejarah lingkungannya dalam waktu yang teramat singkat, apalagi menurut takaran periode sejarah ketika itu yang tanpa komputer dan tanpa grand dan foundation manapun, Muhammad tidak ‘menguasai’ apa yang dihasilkannya. Muhammad tidak bertengger di singgasana Bapak Pembangunan Arab, tidak memonopoli perdagangan ke Syam, tidak punya perusahaan, dan tidak merancang sebutir pasir pun buat makamnya. Muhammad tetap melanjutkan perjuangan untuk menjadi pribadi yang kuat dalam keimanan, kuat terhadap lapar dan haus, kuat memberikan apapun kepada keluarganya, kuat dalam berpakaian dan berharta pas-pasan, kuat dalam mempertahankan sifat mulia, jujur bersahaja dan terpercaya.

Ia seorang rakyat yang bersedia cancut dan terluka, kehidupan materiilnya sama sekali tak berbeda dengan tetangga-tetangganya yang miskin, seorang pekerja keras dan pekerja kasar, sekaligus pemikir dan perenung, seorang yang tenggelam bersama orang banyak, sekaligus seorang sufi yang frekuensi ibadatnya tak alang kepalang.

Hari itu, karena tak ada kurma atau roti sekeratpun, maka ia mengajak Aisyah berpuasa. Muhammad lantas bersembahyang, berdzikir, beristighfar seharian. Namun menjelang sore ia kecapaian, dan tertidur di bawah pohon kurma, di atas sesobek daun yang membuat pipinya tergores-gores. Ibnu Mas’ud melintas dan terbengong. “Ini orang menguasai seluruh jazirah Arab, tapi hidupnya seperti ini.”

Ibnu Mas’ud bermaksud mengambilkan bantal, dan Muhammad menjawab, “Apa yang bisa diperbuat oleh bantal? Aku ini musafir di tengah padang pasir yang panas. Aku menjumpai sebuah pohon rindang, dan karena aku letih, aku berteduh dan istirahat. Nanti kulanjutkan perjalanan untuk menemui Tuhanku”.

Jika segala nilai hidup, segala konsep dan isme, digali dan dikelola oleh manusia (kualitas kepribadiannya), maka komitmen kebangsaan Muhammad bukan saja tidak dibatasi oleh ras dan geografi, bukan saja meluas ke pembelaan atas kaum tertindas sebagai sebuah ‘bangsa’ tersendiri, namun bahkan juga bersih dari kehendak kekuasaan dan nafsu ekonomi yang berlebihan. Muhammad tidak mendirikan Negara Arab atau Negara Islam yang memaksa setiap warganya untuk beragama Islam, melainkan menyebarkan berita keselamatan, memperjuangkan keselamatan kemanusiaan, dengan tetap memelihara hak setiap manusia dalam “la ikraha fi ad-din”.

Muhammad tidak membebaskan budak-budak untuk menjadi juragan baru, apalagi atas kesatuan Negeri Arab, atas nama pembangunan post-Jahiliyyah yang dilaksanakan dengan korupsi nilai dan harta-harta alam.

Dengan mengemukakan faktor-faktor yang menyangkut kepribadian Muhammad, saya sebenarnya ingin boleh berpendapat bahwa yang perlu kita lakukan bukan sekedar usaha reproporsionalisasi pengertian dan penerapan nasionalisme. Lebih dari itu, kita amat butuh mempersoalkan ‘rongga dada’ kemanusiaan dari mana dan ke mana nasionalisme dikelola.

Di awal tulisan ini disebut tentang agama yang berposisi sekunder di bawah negara. Atau berdasar paparan di atas bisa kita sebut bahwa, di Indonesia, hikmah nasionalisme (Muhammad) yang semacam itu seolah-olah ditolak oleh Ummat Islam sendiri. Baik oleh bagian Kaum Muslimin yang menjadi penyelenggara dan pendukung nasionalisme negara (yang sudah distorted) Indonesia, maupun oleh bagian lain dari Kaum Muslimin yang terjebak oleh eksklusivisme, puritanisme, dan formalisme kebangsaan.

Sudah pasti hal itu disebabkan oleh, misalnya, berbagai ketidaksetiaan Ummat Islam atas Islam sendiri secara makro; oleh hasil pergumulan Jawa dengan Islam dalam peta sejarah politik dan kebudayaan Indonesia, dan seterusnya. Tetapi ada sebab khusus yang barangkali dapat lebih kita lacak.

Ialah bahwa sesudah Wali Sanga, Kaum Muslimin Indonesia hampir tidak pernah lagi memiliki tokoh-tokoh yang memiliki kualitas dan kepribadian yang katakanlah—mampu merangkum dua dimensi keulamaan sekaligus: Keulamaan Fiqih dan Keulamaan Tasawwuf.

Para Wali di jaman awal pertumbuhan Islam di nusantara itu memiliki dua kecenderungan itu sekaligus sehingga membawa mereka untuk tidak sekedar menjadi pemimpin penerapan sistem budaya Islam (Syariat, Thariqat), namun juga menampilkan sosok mereka sebagai negarawan, pemimpin dan rohaniawan dengan sepak terjang lebih universal dan mendalam.

Tokoh-tokoh Islam sesudah itu ibarat “burung dengan satu sayap”: para Ulama Fiqih membawa Ummatnya menjumudkan kehidupannya dengan hanya berkutat pada tradisionalisasi syariat sebatas ‘tulang tubuhnya’, tanpa terobosan thariqot-sosial yang terus menerus diaktualisir, dan kemudian dalam prosesnya bangunan syariat kebudayaan hidup Islam itu dicairkan, digusur dan dilunturkan oleh syariat-negara, baik di jaman ’Mataram Tradisional’ maupun di jaman ‘Mataram Modern’ dewasa ini. Sementara itu para Ulama Tasawwuf betul-betul menjadi ulama zawiyyah (terpojok, tertepikan, marginal) yang berkembang eksklusif dan eskapistik karena kegagalannya memelihira kontak dengan tali-tali kepemimpinan rohaniahnya atas mekanisme masyarakat, bangsa dan negara.

Maka kemudian terjadilah “Al-Islam mahjubun bi-l-Muslimin”. Islam ditutupi, dihalangi, ditolak, oleh Kaum Muslimin sendiri. Islam menjadi benda asing bagi pemeluk-pemeluknya sendiri.

Muhammad pernah mengemukakan, “Islam itu dimulai dari keasingan, ditengah perjalanannya ia akan temui lagi keasingan demi keasingan. Namun beruntunglah siapa saja yang menjumpai dirinya sebagai pengembara yang terasing oleh lingkungannya. Karena dengan demikian, ia berada di suatu jarak yang mampu menilai kerusakan lingkungannya itu dan mengishlahnya” .

Siapa atau apakah ‘Islam yang asing’ itu hari ini?

Amat luas jawabannya. Namun saat ini saya ingat tentang kemungkinan remodifikasi fungsi para Wali Sanga. Baiklah mungkin tak bisa kita ‘lahirkan’ person-person sekualitas Wali Sanga: maka barangkali masih mungkin diusahakan rintisan fungsi-fungsinya secara impersonal, secara organisasional.

Wali Sanga itu, secara kultural, mungkin lebih ‘dekat’ dengan kita dibanding Muhammad yang jelas-jelas orang Arab, dan yang terkadang secara aneh-subyektif kita curigai itu.

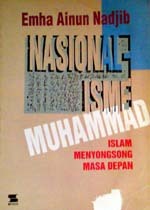

Dari: “Nasionalisme Muhammad: Islam Menyongsong Masa Depan” — Sipress, Yogyakarta, 1995